ガバナンス

コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

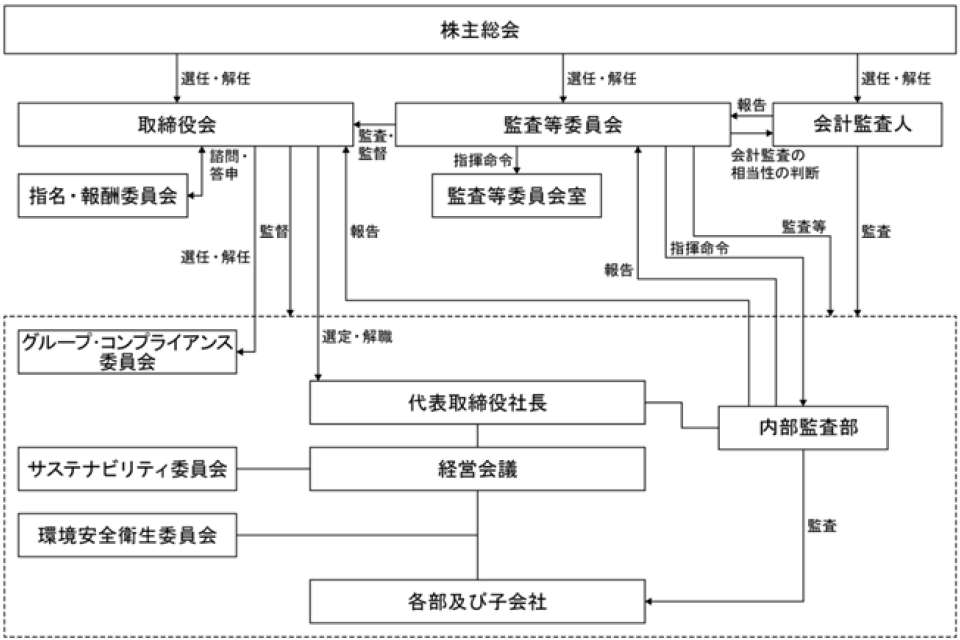

当社はコーポレート・ガバナンスについて、「法令遵守の徹底」「株主利益の重視」 および 「経営の透明性確保」を基本理念として経営にあたっております。特に、経営の透明性確保に関しては情報開示への積極的な取り組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。

なお、当社グループのコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方を「三井海洋開発株式会社コーポレートガバナンス・ガイドライン」として定めております。

内部統制システムに関する基本的な考え方

当社は、内部統制の目的である「業務の有効性と効率性の確保」「財務報告の信頼性確保」および「法令・定款及び社会規範の遵守」を達成するため、内部統制システムの構築と整備に努めております。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

当社は、東京証券取引所の規程に従い、当社のコーポレート・ガバナンスの状況を記述した報告書を下記のとおり提出しております。

また、コーポレートガバナンス・コードに基づき、取締役会において、取締役会の実効性についての自己評価を実施しました。 その結果の概要を下記のとおり公表します。

コンプライアンス

行動規範

当社は、当社及び当社の子会社並びにその取締役、執行役員、従業員その他当社グループの業務に従事するすべての者に共通の行動規範として「企業倫理・行動規範」を制定し、実施しております。行動規範は、グループ会社の従業員それぞれが母国語で読み、理解を深める助けとなるよう、英語、ポルトガル語、フランス語、スペイン語、中国語、ベトナム語、日本語の7か国語を用意しています。

グループ・コンプライアンス体制

取締役会直属の組織として、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)、執行役員、主要拠点の長および弁護士をメンバーとして構成される「グループ・コンプライアンス委員会」を設置しています。また、監査等委員がオブザーバーとして参加しております。当委員会は、定期的に開催され、当社グループにおける法令・定款等の遵守状況をモニタリングすると共に、当社グループの全ての役職員を対象とする研修会の開催等、当社グループ内におけるコンプライアンス意識の啓発活動及びコンプライアンスに関わる事項の徹底にあたっております。

コンプライアンス研修

当社は、グループの役職員に対し、毎年「汚職防止」「企業倫理・行動規範」に関するオンライントレーニングを実施しております。また、世界各地域において、その特性に応じた集合研修を実施しております。

MODECエシックスホットライン

法令違反その他のコンプライアンス違反行為の早期発見と是正を目的として内部通報規程を定め、当社グループ共通の内部通報システムとして、第三者機関を窓口とする「MODEC Ethics Hotline」を設け、その適切な運用をおこなうと共に、研修等を通じてその利用を促進しております。

リスクマネジメント

概要

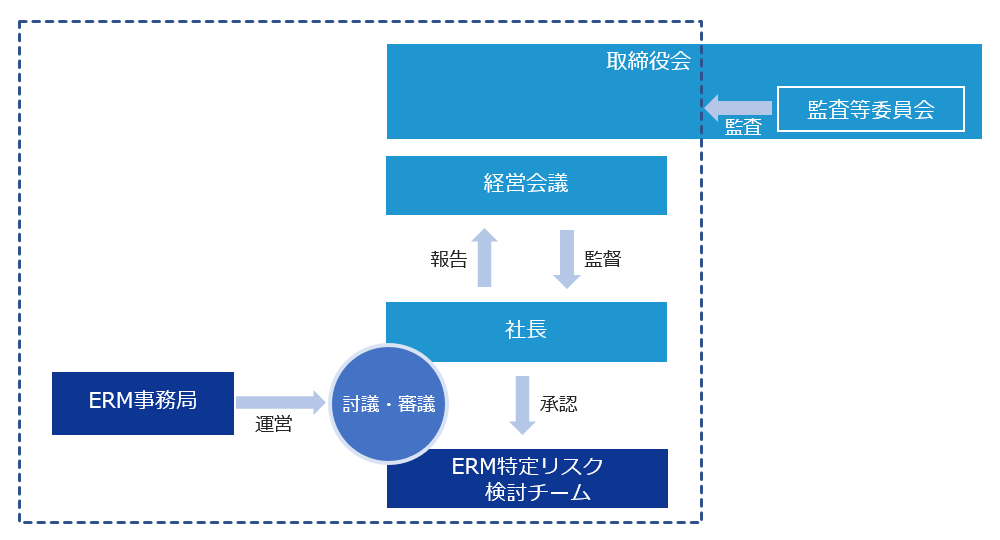

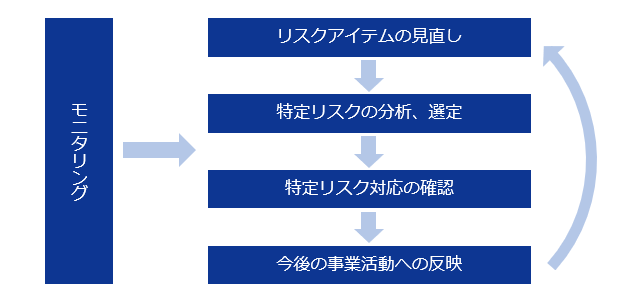

当社では、「リスクマネジメント規程」等に基づき、当社グループにおける全事業活動に対するリスク管理体制を整備・運用しています。リスクマネジメント活動は未発現の潜在リスクへの準備としてのエンタープライズリスクマネジメント(ERM)、顕在化した危機への対応としてのグループ危機管理対応、その他業務リスク対応に区分され、リスク管理体制は各関連規程により構成されています。

ERMにおいて経営への影響が特に大きいリスク又は特に注意をもって管理すべきリスクとして社長承認により選定したリスク(特定リスク)を検討する機関として、特定リスク検討チームを編成しています。取締役会及び経営会議は、ERMを監督し、定期的に特定リスク、及びそのリスク対応状況と審議結果について報告を受ける体制となっています。

当社は、財務的損失、ブランドイメージの失墜、事業の中断・停止、気候変動等、その他経営に悪影響を与える内部・外部要因のすべてをリスクとして認識し、それらを継続的に管理するために、重大リスクの把握、対策の実施等を計画的かつ継続的に実施しています。

当社グループのリスクマネジメント体制

当社グループ各社は、自然災害等の危機の発生に備え、その程度に応じて緊急事態(Level1)、リージョナル危機(Level2)、グループ危機(Level3)に分類し、発生した危機のレベルに応じた危機管理を実施する体制となっています。

CSR(ESG)リスクについては、「ERMリスクシナリオ」のカテゴリーとして管理し、定期的な見直し等、取締役会の監督のもと評価しています。

当社グループのリスク管理プロセス

- CSR(ESG)リスクの例

-

- 生物多様性

- 気候変動

- 水の利用

- 汚染と資源管理

- 顧客への説明責任

- 健康と安全

- 人権と地域社会

- 労働基準

- 税の透明性

- 腐敗防止

- コーポレートガバナンス等

腐敗防止

腐敗防止に向けた取り組み

当社は日本の不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法、英国贈収賄法等、当社の事業に適用される各法律を遵守し、倫理的でプロフェッショナルに事業を運営することを基本方針としています。

当社はビジネスパートナーや第三者仲介人(エージェント等)に対し、当社の業務を遂行するにあたり適用となる各国の腐敗防止法を遵守するよう求め、契約において、腐敗防止に関する条項又はこれに類似する腐敗防止条項を定めています。また、適宜、腐敗防止に関するトレーニングの実施、腐敗防止コンプライアンス証明書への署名を求めています。

マネジメント体制

- 1腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修

当社グループでは、「調達先審査(Vender Vetting)規程」及び「第三者仲介人およびビジネス・パートナーに関する規程」等の各規程に基づき、新たに取引を開始する仲介業者等に対し、腐敗防止に関するデューデリジェンスを実施しています。

また、当社役職員に対し、毎年1回、Eラーニングによる腐敗防止に関する研修を実施しています。 - 2仲介業者等の腐敗に対処するための腐敗リスク評価または体制

当社グループでは、「第三者仲介人およびビジネス・パートナーに関する規程」に基づき、契約締結時及び契約締結後も定期的に仲介業者等の腐敗リスク評価を実施しています。 - 3腐敗防止方針に関する仲介業者等とのコミュニケーション

当社グループでは、「第三者仲介人およびビジネス・パートナーに関する規程」に基づき、仲介業者等との契約において、腐敗防止に関する条項又はこれに類似する腐敗防止条項を定めています。

また、仲介業者等に対し、適宜腐敗防止に関するトレーニングの実施、腐敗防止コンプライアンス証明書への署名を求めています。

実績

- 1研修の実施

当社グループでは、全役職員を対象にした腐敗防止コンプライアンストレーニングを定期的に開催しています。2023年度は合計約7,000名が受講しました。 - 2政党や政治資金団体への寄付

政治献金に関しては「社会貢献に関する規程」を定め、会社の資金及び資産を政治目的に使用することを禁止しています。

税の透明性

方針

当社は、企業倫理・行動規範において、法令の遵守はもちろんのこと、各種の国際規範(OECD 移転価格ガイドラインなど)や社会的な規範に沿った良識ある行動を徹底することを掲げています。税務においても、当社グループの役員・従業員は、税務の透明性を確保し、事業を行う国や地域における納税に関する関係諸法令に基づく適正な納税を通じて、事業を行うあらゆる国・地域の経済社会の発展に貢献することが重要な社会的責任のひとつと認識しています。

税務リスクマネジメント及びガバナンス

グローバルに事業を展開する当社グループにおいて、税務を担当する部門は、各国・地域の税務に関する知見を深め、税務課題の把握とリスクの低減に努めています。取締役会の監督のもと、財務・経理を統括するCFO(Chief Financial Officer)はこれらの取り組みの責任者として、業務を執行し、適宜取締役会に報告しています。

税務リスクの低減にあたっては、外部専門家の助言を有効に活用しています。

タックスプランニング

基本方針を前提としたうえで、株主価値の最大化の観点から、通常の事業活動の中での利用可能な優遇税制の活用や、二重課税の排除により、税金費用の適正化に努めています。

タックスヘイブンを利用した租税回避行為といったタックスプランニングは行いません。

税務当局との関係

税務当局に対する事前確認制度の利用を通じた事前の合意を図るなど、税務当局との建設的な信頼関係の構築に努めています。